首頁>文化>國學

詞學史研究的空間視角

作者:曾大興(廣州大學人文學院教授)

詞學史研究,除了把握詞學觀念、理論與方法等的時間發展脈絡,還應注意詞學批評與詞學流派的地域分異,前者是詞學史研究的時間視角,后者是詞學史研究的空間視角。立體的、完全意義上的詞學史研究應該是時、空結合,雖然二者可以有所偏重,但不可以偏廢。20世紀90年代以來出版的幾本詞學史著作缺乏空間視角,今后的詞學史著作應該有所改進。

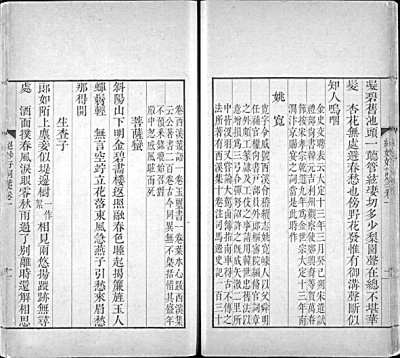

宋周密原輯,清查為仁、厲鶚同箋《絕妙好詞箋》 資料圖片

事實上,中國古代的文學批評從來就不缺乏空間視角,《左傳·襄公二十九年》所載吳公子札對《國風》的評論,即可視為最早的空間批評。吳公子札之后,在司馬遷的《史記·貨殖列傳》、班固的《漢書·地理志》、劉勰的《文心雕龍·時序》、魏征的《隋書·文學傳序》、朱熹的《詩集傳》、元好問的《論詩三十首》、王世貞的《曲藻》、王驥德的《曲律》、李東陽的《麓堂詩話》等重要文獻中,都有簡約而精辟的空間批評,只是這些批評所針對的都是詩、賦、曲等文體,尚未涉及詞而已。最早針對詞的空間批評,當屬清中期著名詞家厲鶚的《張今涪〈紅螺詞〉序》,其文曰:“嘗以詞譬之畫,畫家以南宗勝北宗。稼軒、后村諸人,詞之北宗也;清真、白石諸人,詞之南宗也。”(《樊榭山房全集》卷四)這是從空間視角比較宋詞內部之差異。嗣后,則有晚清詞學名家況周頤的《蕙風詞話》,其文曰:“南宋佳詞能渾,至金源佳詞近剛方。宋詞深致能入骨,如清真、夢窗是。金詞清勁能樹骨,如蕭閑(蔡松年)、遁庵(殷克己)是。南人得江山之秀,北人以冰霜為清。南或失之綺靡,近于雕文刻鏤之技。北或失之荒率,無解深裘大馬之譏。”(《蕙風詞話》卷三)這是從空間視角比較金詞與南宋詞之差異。

詞學的空間批評源于詞作本身的地域空間特性,詞學史的研究應重視這一客觀事實。明清時期出現了許多詞派,例如以陳子龍為代表的云間派,以陳維崧為代表的陽羨派,以朱彝尊為代表的浙西詞派,以張惠言、周濟為代表的常州詞派,以王鵬運、況周頤為代表的臨桂詞派等。這些詞派除了豐富的創作實踐,還有明確的詞學觀念和詞學主張,并且都以地域命名,因此可以稱為地域性的詞學流派。20世紀90年代以來出版的幾本詞學史著作對這些詞學流派的創作和理論多有描述和總結,但是對詞派所產生的地理環境、詞派的地域特征、詞派的空間差異、詞派的傳播路徑等,基本上沒有涉及。也就是說,對于明清時期地域性的詞學流派,以往的詞學史研究仍然是時間視角,缺乏空間視角。

20世紀詞學史上長期存在兩個很有影響的詞學流派,查猛濟稱之為“朱(祖謀)況(周頤)派”與“王(國維)胡(適)派”(《劉子庚先生的詞學》),胡明稱之為“體制內派”與“體制外派”(《一百年來的詞學研究:詮釋與思考》),劉揚忠稱之為“傳統派”與“新派”(《傳承、建構、展望——關于二十世紀詞學研究的對話》)。筆者認為,“朱況派”與“王胡派”這個命名不太準確,而“體制內派”與“體制外派”、“傳統派”與“新派”這兩個命名則含有褒貶之意,未免有先入為主之嫌,因而主張從地域或空間角度,予其一個中性的命名,即“南派詞學”與“北派詞學”,簡稱“南派”與“北派”。

“南派詞學”與“北派詞學”的命名依據有三:一是詞學活動與詞學研究的主要地域,二是詞學代表作的產生地域,三是詞學家的師承關系。按照這三個依據,筆者把朱祖謀、況周頤、鄭文焯、夏敬觀、龍榆生、唐圭璋、夏承燾、陳洵、劉永濟、詹安泰等10位詞學名家列入“南派”,把王國維、胡適、胡云翼、馮沅君、俞平伯、浦江清、顧隨、吳世昌、劉堯民、繆鉞等10位詞學名家列入“北派”。當然,“南派”的陣營是很大的,遠不止這10人,這10人不過是“南派”的代表而已。也許有人認為,在“北派”詞學名家中,真正出生在北方的只有馮沅君、顧隨和繆鉞三人,其他都是南方人,把他們10人一概列入“北派”似乎不太合適。筆者認為,這不是一個問題。因為關于他們流派歸屬的認定,并非依據其籍貫,而是依據上述三個條件。魯迅先生在講到“京派”與“海派”時指出:“所謂‘京派’與‘海派’,本不指作者的本籍而言,所指的乃是一群人所聚的地域,故‘京派’非皆北平人,‘海派’亦非皆上海人。梅蘭芳博士,戲中之真正京派也,而其本貫,則為吳下。”(《“京派”與“海派”》)正像“江西詩派”并非都是江西人。

“北派”的詞學活動、詞學研究地域與詞學代表作的產生地域主要在北京、天津、河南、河北、山東等地,“南派”的詞學活動、詞學研究地域與詞學代表作的產生地域主要在上海、蘇州、南京、杭州、武漢、廣州等地。也許有人認為,“北派”中的胡云翼、劉堯民、繆鉞等人,其詞學活動與詞學研究的地域在南方,其詞學代表作的產生地域也在南方,把他們列入“北派”似乎也不太合適。筆者認為,這也無不妥,因為他們的師承關系在北方。錢鐘書先生在講到南北畫派時亦曾指出:“畫派分南北和畫家是南人、北人的疑問,很容易回答。從某一地域的專稱引申而為某一屬性的通稱,是語言里的慣常現象。譬如漢魏的‘齊氣’、六朝的‘楚子’、宋的‘胡言’、明的‘蘇意’,‘齊氣’、‘楚子’不限于‘齊’人、‘楚’人,蘇州以外的人也常有‘蘇意’,漢族人并非不許或不會‘胡說’、‘胡鬧’。”(《中國詩與中國畫》)事實上,關于“南派詞學”與“北派詞學”的命名,最主要的依據就是其代表人物(朱況與王胡)的詞學活動與詞學研究的主要地域及其詞學代表作的產生地域,前者在蘇州和上海,后者在北平,也就是說,“南派詞學”與“北派詞學”,最初是“某一地域的專稱”,當我們把朱況與王胡的同道者或追隨者分別列入這兩個詞派的時候,“北派詞學”與“南派詞學”就“從某一地域的專稱引申而為某一屬性的通稱”了。從這個意義上講,“南派詞學”與“北派詞學”的命名依據,與繪畫史上的“南派”與“北派”的命名依據是一樣的。

“南派”與“北派”在詞學貢獻、詞學理論和研究方法諸方面均有著鮮明的地域特點。大體言之,“南派”的貢獻主要在詞籍的整理、詞律的考證、詞人年譜的編撰等方面,“北派”的貢獻主要在詞論的探討、詞史的描述和詞作的藝術鑒賞等方面;“南派”注重對傳統詞學的繼承,“北派”注重對西方美學與文論的借鑒;“南派”標舉“重、拙、大”,重技巧,重音律,論詞不分南宋、北宋,“北派”標舉“境界”,重自然,重意境,論詞推五代和北宋,于南宋只推辛棄疾。南、北兩派持不同的詞學理論和觀念,從不同的角度、以不同的方法來治詞,共同促成了百年詞學的發展與繁榮。

20世紀的詞學之所以能夠出現前所未有的興盛局面,成為一門“顯學”,其中一個重要的原因,就在于出現了“南派”和“北派”這兩個不同的詞學流派。有不同的詞學流派,就有不同的詞學思想、詞學觀念的爭鳴,就有不同的治詞路徑、治詞方法的競技,就有不同形式、不同風格的詞學成果的涌現。這一切,對于詞學這一傳統學科的推陳出新,對于豐富、加深人們對這一傳統學科的認識和理解,都是很有意義的。

“南派詞學”與“北派詞學”,無疑是20世紀詞學史研究繞不開的話題之一。眾所周知,時間和空間,是事物運動的兩種基本形式,文學也是如此。面對20世紀詞學史上這筆豐厚的學術遺產,我們既要有歷時性的追溯,也要有共時性的考察;既要有縱向探討,也要有橫向比較;既要有時間視角,也要有空間視角。對20世紀詞學史的撰寫應如此,對宋元明清各代詞學史的撰寫也應如此。只有這樣,才能突破長期以來單向思維的制約,從而解決以往的詞學史研究所不能解決的諸多問題,使詞、詞學、詞學史展現出多樣的魅力。

編輯:丁典

關鍵詞:詞學 地域 空間 研究