首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

中國古代書畫日本頂級私藏大賞

原標(biāo)題:中國古代書畫日本頂級私藏大賞 阿部房次郎特展大阪美術(shù)館開幕

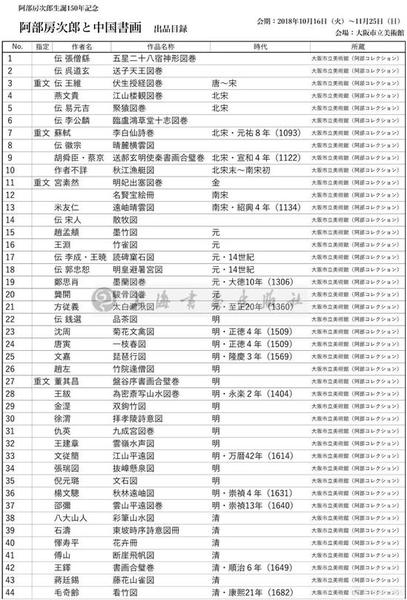

[編者按]估價(jià)高達(dá)4億多港元的蘇軾《木石圖》即將于11月登陸佳士得香港,曾被日本人以超過萬金的價(jià)格購藏,最后證實(shí)進(jìn)入到阿部房次郎的爽籟館。2018年恰逢阿部房次郎150周年誕辰,大阪市立美術(shù)館將于10月16日推出“阿部房次郎與中國書畫”特展,展出160件,并且在東京國立博物館的特別合作下,匯集了阿部房次郎早年捐贈(zèng)的封泥20件,當(dāng)年總共捐贈(zèng)600件封泥,這批作品來自清末著名金石藏家陳介祺舊藏。本次展覽的重要展品有:(傳)張僧繇《五星二十八宿神形圖卷》、(傳)王維《伏生授經(jīng)圖卷》、蘇軾《行書李白仙詩》、(傳)李成、王曉《讀碑窠石圖》、燕文貴《江山樓觀圖卷》、宮素然《明妃出塞圖卷》等重磅名跡。

早年,日本允準(zhǔn)了五個(gè)國寶級收藏館,分別是東京國立博物館、京都國立博物館、奈良國立博物館、鐮倉國寶館和大阪市立美術(shù)館。大阪市立美術(shù)館之所以能比肩其他四大博物館,亦與其核心館藏——“阿部藏品”有關(guān);阿部房次郎在1937年過世,6年后,其子阿部孝次郎按遺囑,將其畢生藏品160件書畫捐贈(zèng)給大阪市立美術(shù)館。臺北故宮博物院李霖燦先生曾說過,“阿部藏品與美國顧洛阜、王季遷收藏并駕齊驅(qū),堪稱海外私人中國書畫收藏三鼎甲,能彌補(bǔ)臺北故宮藏品的缺憾。”

“阿部藏品”的質(zhì)量究竟如何?我們首先來看看此次展覽的核心展品:

日本大阪市立美術(shù)館藏 日本重要文化財(cái)

這幅畫從前被著錄為南朝梁張僧繇(活動(dòng)于6世紀(jì)初)的作品,畫作題簽亦沿襲此說。前隔水的題識為唐代梁令瓚(活動(dòng)于8世紀(jì))所繪,而明代董其昌(1555—1636)與陳繼儒(1558—1639)則分別在題跋中提到作畫者應(yīng)為唐代的吳道子(約685—758)或閻立本(?—673)。本幅特征在于以細(xì)線舒緩地描繪,設(shè)色典雅。雖然從畫上的篆書文字錯(cuò)亂等細(xì)節(jié)可推知應(yīng)為后世所書,但有關(guān)此畫制作的具體年代仍然眾說紛紜,未有定論。五星二十八宿指的是歲星、熒惑星、鎮(zhèn)星、太白星、辰星等五星和角宿以迄軫宿等二十八個(gè)星宿,本畫目前保存了其中的角宿至危宿等十二宿,被列入日本重要文化財(cái)。

日本大阪市立美術(shù)館藏 日本重要文化財(cái)

王維《伏生授經(jīng)圖卷》描繪秦朝博士伏生于秦始皇焚書坑儒之際,把《尚書》藏在壁中,直到漢代興起才將之取出,在齊魯之地講述《尚書》之學(xué)。雖然漢文帝欲招伏生至宮中講學(xué),但他當(dāng)時(shí)已高齡九十多歲,行動(dòng)不便,文帝使晁錯(cuò)往受,得二十八篇,即所謂“今文尚書”。日本美術(shù)史畫大村西崖認(rèn)為此畫“畫法高雅,真令人仿佛有輞川山水相接之感”。大阪市立美術(shù)館所編《宋元繪畫》中指出,“本畫是為北宋《宣和畫譜》中著錄的王維所作《伏生像》的流傳” ,“是否為王維真跡,目前還沒有定論,但作為保留唐代人物畫余韻的作品,可以說是非常珍貴的”。據(jù)學(xué)者研究,宣和時(shí)期畫院曾組織畫家臨摹大量古人杰作,依據(jù)畫上鈐有宋徽宗“丁亥御札”的若干傳世畫作,多為此時(shí)期繪畫復(fù)制品,考慮到這一現(xiàn)象,此畫有可能是北宋畫家臨摹唐代人物畫作品。

款題:“待詔筠州筠□縣主簿燕文貴□”。

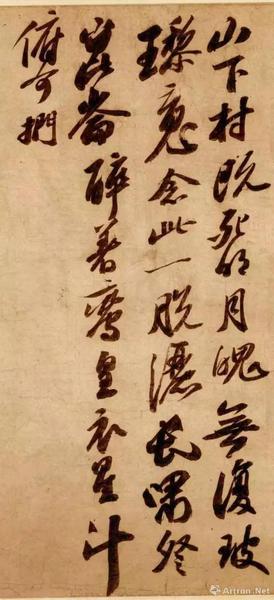

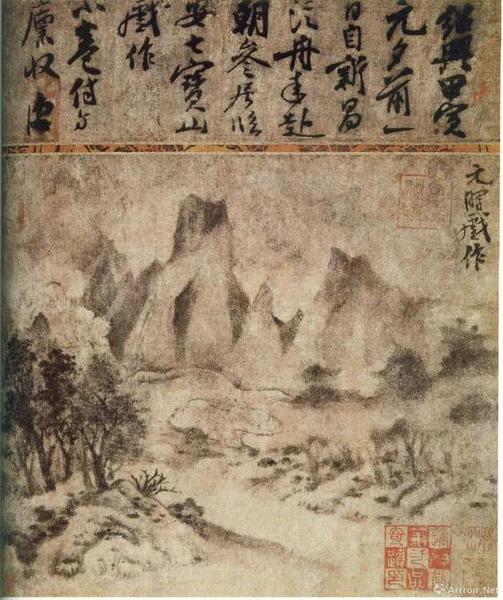

此幅畫卷描繪了橫向水平展開的廣袤山水,從卷首處可遠(yuǎn)遠(yuǎn)眺望的江水,一直到卷尾仰之彌高的山體,真切表現(xiàn)了在風(fēng)雨當(dāng)中云煙、樹木以及水流逐漸變得激烈的場景,畫中多處還點(diǎn)繪有人們生活情景。燕文貴(約967—1044)為宋太宗朝宮廷畫家,其畫風(fēng)融合了李成、范寬(約活動(dòng)于10世紀(jì))等人的北方樣式,和以董元(約活動(dòng)于10世紀(jì))為代表的南方樣式,并以細(xì)致的筆觸描繪人物和樹石,被稱之為“燕家景致”。本圖可謂最具知名度且最能體現(xiàn)燕文貴畫風(fēng)的傳世名品。

郭忠恕,《明皇避暑宮圖》軸,北宋,絹本水墨,161.5×105.6厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

郭忠恕《明皇避暑宮圖》軸。這件以界畫描繪華麗樓閣且背景鋪展“李郭”派山水的大作,因畫幅右下有“恕先”之款而被傳稱為郭忠恕所繪,然其筆墨系屬元代風(fēng)格,與臺北故宮博物院藏李容瑾《漢苑圖》有較深的淵源。郭忠恕《明皇避暑宮圖》軸和(傳)李成·王曉《讀碑窠石圖》軸是原田悟郎親自在北京一同買下的,之后再帶回給內(nèi)藤湖南鑒定。據(jù)原田回憶,內(nèi)藤湖南看過很多珍品,但訝異于李成作品描繪之精彩,還離席拜觀這件作品。

此畫描繪的內(nèi)容出自《世說新語》:三國魏的曹操與楊修同行,途經(jīng)東漢著名孝女曹娥的石碑下,石碑的背面題寫著“黃絹、幼婦、外孫、齏臼”八個(gè)字,楊修很快就領(lǐng)悟出石碑背面所書文句的意義,但曹操卻是在走了三十里路之后才終于破解其文義——“絕妙好辭”。據(jù)說畫中石碑的側(cè)面有“王曉人物,李成樹石”之落款。王曉(活動(dòng)于10世紀(jì))擅繪人物、畜獸,李成(約919—967)則以描繪“平遠(yuǎn)山水”之空間樣式及表現(xiàn)尖銳樹葉的“攢針”而知名。雖然由摹寫筆觸曖昧不清和畫風(fēng)本身,可推知本幅畫或?yàn)樵”荆嬛型疗碌倪h(yuǎn)近表現(xiàn)方式和猶如蟹爪的樹木描繪,仍保有李成的畫法。

日本大阪市立美術(shù)館藏 日本重要文化財(cái)

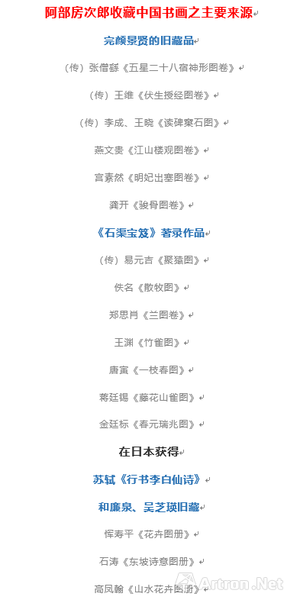

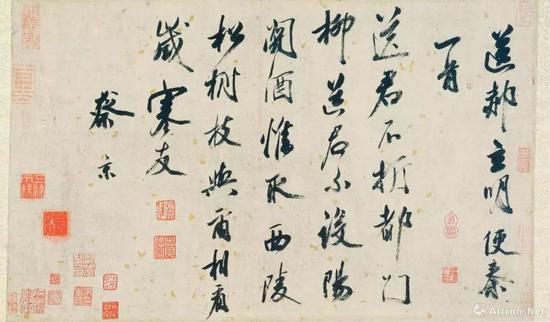

這件蘇軾《行書李白仙詩》有些特殊,此作原為東京銀座至京橋一帶號稱“中華第一樓”的中國餐館經(jīng)營者林文昭所擁有,而當(dāng)原田悟郎向內(nèi)藤湖南出示這件作品時(shí),內(nèi)藤湖南一開始還對“書跡發(fā)現(xiàn)于日本”的說法感到半信半疑。不過內(nèi)藤湖南和犬養(yǎng)毅均極力贊賞此作,并為之撰寫介紹信,即便如此,卻始終沒有人愿意買下它,直到阿部房次郎拜訪原田悟郎的宅邸,對此件作品一見傾心,才終于歸阿部房次郎所有。

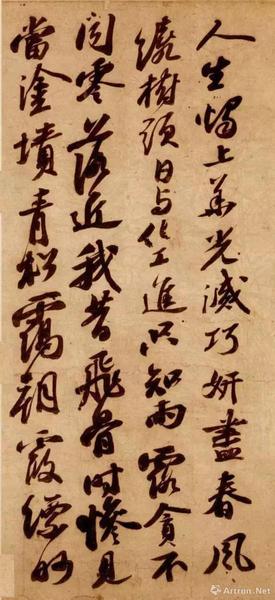

《行書李白仙詩》以行書抄錄兩首五言古詩,款識“元祐八年七月十日、丹元復(fù)傳此二詩”。雖然作品未見署名,依據(jù)書風(fēng)判斷應(yīng)出自蘇軾之筆,為其五十八歲所書。金代人蔡松年在跋文中寫到,據(jù)傳蘇軾是在京師(汴京)遇到身為道士的丹元(姚安世)時(shí),將李白的肖像連同李白所作的詩文一起交給姚氏,但這兩首詩并未收錄在現(xiàn)存的李白詩集中。此作乃蘇軾學(xué)顏真卿( 709- -784 )和楊凝式(873- -954) 等人書風(fēng)又自成一家的中年時(shí)期作品,以獨(dú)特的右肩斜聳筆勢書寫,用筆富變化,是不拘于瑣碎技法、盈溢著躍動(dòng)感的書跡。

日本大阪市立美術(shù)館藏 日本重要文化財(cái)

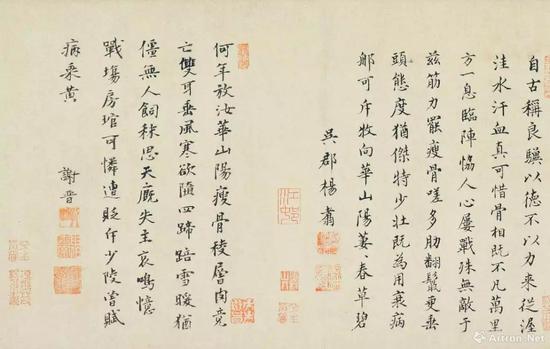

畫上有“鎮(zhèn)陽宮素然畫”落款,鈐有“招撫使印”一枚。

有關(guān)宮素然其人生平不詳,鎮(zhèn)陽屬于河北路真定府(今河北省正定縣)。而明妃則是漢元帝的妃子王昭君。元帝因嬪妃眾多,于是按畫工所描繪的宮女姿容來決定召幸與否,其中僅明妃因不愿賄賂畫工而被畫得很丑,最后被迫嫁給匈奴王。本圖即表現(xiàn)強(qiáng)風(fēng)狂吹、沙塵漫飛的出關(guān)場面,畫中人物、馬匹均采用纖細(xì)的白描筆觸描繪。另一件傳世的張瑀(約活動(dòng)于12至13世紀(jì))《文姬歸漢圖》(吉林省博物館藏)與本作構(gòu)圖大體一致,此點(diǎn)關(guān)聯(lián)十分耐人尋味。

這件作品也是博文堂原田悟郎為阿部代購的,過程頗為曲折,原田在北京收藏家關(guān)冕鈞家中見到金人宮素然傳世孤作《明妃出塞圖》卷,此畫是一位女藏家之物(有說法是顏世清藏品),她委托關(guān)氏轉(zhuǎn)售。原田一見此畫即愛不釋手,且志在必得。但關(guān)氏一定要等與之早前約好的法國人先看過之后,再考慮原田。幸運(yùn)地是,因法國人生病而無法前來,原田就成了第一買家。但女藏家因價(jià)格不滿意,又不想出售了。但她想要以五件唐代白瓷進(jìn)行交換,白瓷上要有牡丹圖案,且均為直徑約一尺的大件。原田就急忙讓中根齊在北京遍城尋找,歷經(jīng)艱難好不容易找齊五件白瓷。女藏家看后也甚為滿意,交易因此成功。后來此畫轉(zhuǎn)賣給了阿部房次郎。

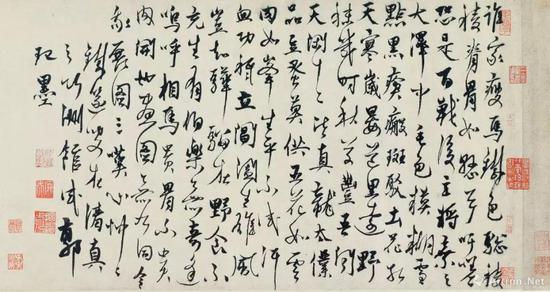

本幅為龔開(約活動(dòng)于13世紀(jì))所繪,其人在宋朝為官,入元后不仕,賣畫度日。圖中描繪一匹消瘦衰弱的馬兒,低著頭,鬃毛隨強(qiáng)風(fēng)的吹拂而飄動(dòng),其身姿既可憐卻又帶有威嚴(yán)感。龔開在畫后的題畫詩描寫到:仕于前朝的駿馬,如今雖然骨瘦如柴,無人憐惜,但相較于一般凡馬只有十多根肋骨,千里馬則擁有多達(dá)十五根肋骨,且因?yàn)樽兪莸年P(guān)系,骨骼顯露于外,更突顯出其與凡馬之不同,故衰頹著實(shí)不是它所忌諱在意之處。由此可知,畫家將自身的境遇寄托在這匹馬上,傳達(dá)出對異族統(tǒng)治的反抗精神。

值得一提的是, 1934年內(nèi)藤患胃癌已近臨終,原田悟郎最后一次拿了這件元人龔開《駿骨圖卷》,讓內(nèi)藤鑒定,此時(shí)他的聲音已經(jīng)微弱嘶啞不清,原田就湊在他嘴邊傾聽:“這幅畫你要幫我仔細(xì)推敲一下,有什么疑點(diǎn)就去請教別人,認(rèn)真研究的話,就會(huì)搞清楚。我快不行了,這件事就拜托了。”這是內(nèi)藤對原田的臨終遺言。其實(shí),這件作品曾是金開藩舊藏,他是金城之子,也是王世襄之表兄,原田在北京能收購很多的藏品亦有與他的助力。

(傳)吳道子《送子天王圖》局部 大阪市立美術(shù)館收藏

日本大阪市立美術(shù)館收藏吳道子(傳)《送子天王圖》是當(dāng)今唯一存世且多為各種美術(shù)史著作征引的“吳家樣”繪畫實(shí)例。《送子天王圖》(又名《天王送子圖》)由唐人吳道子所做,圖又名《釋迦降生圖》,乃吳道子根據(jù)佛典《瑞應(yīng)本起經(jīng)》繪畫,現(xiàn)存此畫為宋人摹本。全圖分為三個(gè)部分:第一段描繪一位王者氣度的天神端坐中間,兩旁是手執(zhí)筋板的文臣、捧著硯臺的仙女,以及仗劍圍蛇的武將力士面對一條由二神降伏的巨龍。第二段畫的是一個(gè)踞坐在石頭之上的四臂披發(fā)尊神,身后烈焰騰騰。神像形貌詭異,頗具氣勢,左右兩邊是手捧瓶爐法器的天女神人。第三段即《釋迎牟尼降生圖》,內(nèi)容是印度凈飯王的兒子出生的故事。從畫面上,可以看到釋迎牟尼降生時(shí),他的父親抱著他到寺廟朝謁見自在天神的情景。

20世紀(jì)初,日本人山本悌二郎在中國閩浙京魯一帶搜購書畫時(shí),得到一幅《送子天王圖》,并攜回日本,藏于自家澄懷堂,后歸大阪市立美術(shù)館。對于這件《送子天王圖》楊仁愷先生曾說,“單從圖版觀之,認(rèn)為雖非真跡,至少時(shí)代當(dāng)相去不遠(yuǎn)。近日在大阪美術(shù)館親眼見到,無論從筆法氣韻諸方面觀之時(shí)代比原先想象晚很多”。楊先生此一較感性的說法,也是今日多數(shù)學(xué)者對這幅畫的感覺。

那么,阿部房次郎是什么樣的人?他又是如何得到這些唐宋元赫赫名跡?

阿部房次郎生于1868年2月,為彥根(日本滋賀縣)武士辻兼三的長子。就在阿部出生的那年秋天,日本下達(dá)了改元詔書,持續(xù)近270年的江戶時(shí)代(1603—1868)落幕、轉(zhuǎn)入明治時(shí)代(1868—1912)——明治維新。雖說其本家世代為武士門第,面對時(shí)局,父親辻兼三考慮到孩子的將來,打算把孩子培養(yǎng)成商人,于是將年幼的阿部房次郎送往近江商人山中家當(dāng)學(xué)徒。28歲時(shí)以養(yǎng)子名義與近江商業(yè)巨子阿部市太郎的長女結(jié)婚,改姓阿部。阿部房次郎憑借其卓越的經(jīng)營能力,將其企業(yè)經(jīng)營擴(kuò)大到南洋,中國,印度等地。尤其是一戰(zhàn)爆發(fā)時(shí),大量承包歐洲各國軍需布匹,獲得暴利,阿部一躍成為大資本家。并在戰(zhàn)后大量向上海傾銷棉布,大辦紡織廠。至1930年成為獨(dú)占日本紡錠總數(shù)55%的大托拉斯,后任日本紡織協(xié)會(huì)會(huì)長,其后歷任關(guān)西財(cái)經(jīng)界要職。于昭和十二年(1937年)過世,享年70歲。他生前因作為實(shí)業(yè)家而聞名,然而如今,令他舉世聞名的卻是與其事業(yè)同時(shí)建立起來的中國書畫收藏。

那時(shí),阿部房次郎為了拓展公司產(chǎn)品銷路,經(jīng)常走訪朝鮮和中國各地,因而接觸到中國繪畫,為其博大精深的內(nèi)涵所打動(dòng),自此他開始關(guān)注起中國的書畫和玉器、銅器類等藝術(shù)品,最早開始收藏的時(shí)間大致在辛亥革命以后。他收藏中國書畫不單是熱愛,在《爽籟館欣賞第一輯》的序文中阿部房次郎明確闡述了收藏之目的:

“導(dǎo)正偏重物質(zhì)主義、輕視精神文明的風(fēng)潮,實(shí)有其必要性。希望借由藝術(shù)調(diào)和人心,培養(yǎng)優(yōu)雅風(fēng)氣。相較于歐美,日本設(shè)立美術(shù)館機(jī)構(gòu)的起步時(shí)間較晚。東亞古美術(shù)中,又以中國美術(shù)的成就最高。這樣的中國美術(shù)品在兵亂中散佚毀壞,著實(shí)令人難以忍受。”

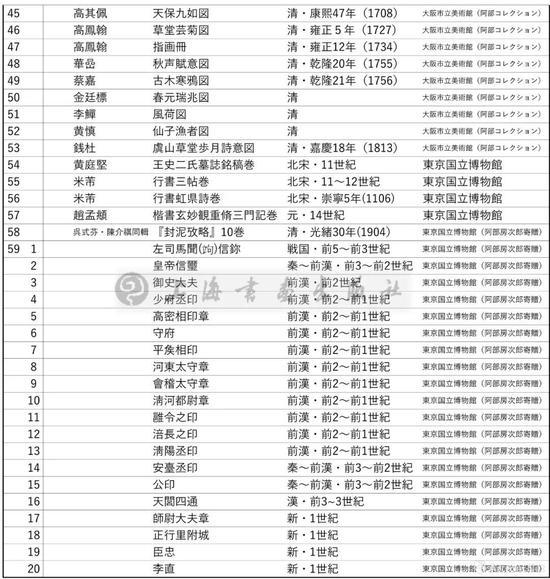

梳理阿部房次郎的中國書畫收藏,細(xì)心的你會(huì)其藏品主要來源有以下三部分——完顏景賢舊藏、石渠寶笈著錄(清宮舊藏)和阿部在日本獲得的藏品(主要是同好間交換或購藏)。

自右起分別為內(nèi)藤湖南、富岡鐵齋、羅振玉、犬養(yǎng)木堂、長尾雨山。羅振玉送別會(huì),1919年

一位半途接觸收藏的實(shí)業(yè)家,為何會(huì)擁有數(shù)量驚人的高品質(zhì)書畫收藏呢?收藏時(shí)機(jī)相當(dāng)重要,阿部房次郎所處時(shí)代正好是中國書畫流入日本的第二次浪潮。高居翰曾寫道:“中國繪畫流傳入日本主要有兩次浪潮,分別是“古渡”(kowatari),主要發(fā)生在十二至十四世紀(jì)間……早期中國繪畫傳入日本的第二浪潮發(fā)生于二十世紀(jì)前三十年。這一浪潮的根本推動(dòng)力其實(shí)來自于當(dāng)時(shí)中日學(xué)者之間成效卓著的交流……在日本,對這些新的歷史論著以及對此前所有相關(guān)知識的講演、期刊的學(xué)習(xí)理解,使得財(cái)力雄厚的日本藏家開始認(rèn)識到,原來自己的中國畫藏品存在著巨大的空白:那些被中國鑒藏家真正奉為圭臬的作品,即所謂的南宗文人或士人畫,還有被尊為南宗文人畫鼻祖的宋元大家之作——所有都不在古渡時(shí)期的“宋元畫”之中。日本藏家日益發(fā)覺,必須入手收藏這些中國畫。而啟蒙、教化這些藏家,并把此類中國畫輸入日本銷售的雙重任務(wù),是由活躍于京都的學(xué)者、畫商圈子完成的,其中最著名的有中國學(xué)者兼畫商羅振玉(1866-1940),日本畫商原田悟郎(1893-1980)和日本中國史專家內(nèi)藤湖南(1866-1934)等人。”阿部藏品的建立亦離不開這個(gè)圈子,許多重要的收藏大多來自原田悟郎,而內(nèi)藤湖南則負(fù)責(zé)鑒定。

大阪的博文堂是原田悟郎的祖父梅逸創(chuàng)辦,最開始出版醫(yī)學(xué)、法律、經(jīng)濟(jì)、小說和教科書,與當(dāng)時(shí)的民權(quán)運(yùn)動(dòng)人士犬養(yǎng)毅、尾崎雄行、河野廣中等交情甚深,并且還經(jīng)常提供資金贊助,也因此受到政府和警察的嚴(yán)密監(jiān)控。這些民主人士后來大多成為政壇舉足輕重的大人物,他們給博文堂的經(jīng)營和發(fā)展都帶來了金錢難以估算的極大益處。原田悟郎父親接手博文堂后依舊支持這些民主人士,但為避免警察的騷擾,轉(zhuǎn)向珂羅版印刷中國、日本古書畫圖書,博文堂出品的美術(shù)類圖書則是當(dāng)年印刷質(zhì)量的標(biāo)桿,而涉足中國古書畫和文物生意純屬偶然。

1911年辛亥革命爆發(fā)后,伴隨著王朝帝制的動(dòng)搖和崩潰,失去了經(jīng)濟(jì)支柱的晚清權(quán)貴們把家藏書畫成箱寄到日本售賣,有“中國通”之稱的京都大學(xué)教授內(nèi)藤湖南和政壇高官犬養(yǎng)毅,因?yàn)楹筒┪奶美习逶镂蚶傻淖娓浮⒏赣H有交往,推薦他做代售書畫生意。原田父子對這些從來沒有看見過的書畫,根本就分辨不出真?zhèn)蝺?yōu)劣,最后只有靠自己的“第六感覺”。但好在這些書畫中都是精良之作。所以,原田就不斷向犬養(yǎng)毅(木堂)、內(nèi)藤虎(湖南)、長尾甲(雨山)、羅振玉(雪堂)等人請教學(xué)習(xí),時(shí)間一長,眼力也逐漸鍛煉了出來,遂萌發(fā)去中國大陸收貨的想法。憑借家族多年來積累的政商人脈,原田初次到中國就有幸拜見到了陳寶琛、傅增湘、寶熙、闞鐸、郭葆昌等大鑒藏家。他初次拜見陳寶琛時(shí),即請教此道入門“密技”。陳氏說了句令他終身難忘的話:“畫不是拿來看的,要讀。書法是看的,不是拿來讀的。”同時(shí)在犬養(yǎng)毅的幫助下免去了中國書畫進(jìn)入日本的關(guān)稅,另一方面內(nèi)藤湖南“東洋的東西要留在東洋”的觀念不僅深深的影響了阿部,并促使他在辛亥革命后大量購藏曾藏于清宮和官宦巨族的珍貴中國文物,也引導(dǎo)了阿部終其一生堅(jiān)持這一事業(yè)。

“我所出示的文物,在性質(zhì)上與阿部先生向來收藏的東西有很大的不同,故而他對此深感興趣,突然間便開始將它們收集在一起。這點(diǎn)說不定是受了內(nèi)藤先生的影響吧!內(nèi)藤先生曾表示,中國在那樣的狀態(tài)下,貴重文物接二連三流出海外,我們得設(shè)法將它們保存在同屬東亞文化圈,并且從很久以前就有著深厚關(guān)系的日本才是。

阿部先生因?yàn)檫@樣而開始從事收藏以后,可就變得非常熱衷了,不僅分別向內(nèi)藤與長尾先生商量討教,又以‘如果不調(diào)查印章是不行的’為由,通過我和前述兩位先生,一面拍攝文物的原尺寸照片,一面又將之放大,做了很多很多的工作。”

——原田悟郎

在這般由商人、學(xué)者、藏家構(gòu)成的書畫交易模式下,諸多重量級作品源源不斷地流入了關(guān)西地區(qū)。其中,最為人所稱道的就是阿部房次郎所購北京清末至民初書畫收藏大家完顏景賢藏品,總共8件:(傳)張僧繇《五星二十八宿神形圖卷》、(傳)唐王維《伏生授經(jīng)圖卷》、宋李成王曉合作《讀碑圖軸》、宋燕文貴《溪山風(fēng)雨圖卷》、宋李公麟《臨盧鴻草堂十志圖卷》、宋宮素然《明妃出塞圖卷》、宋龔開《俊骨圖卷》和元趙孟頫《真書三門記卷》。還有部分完顏景賢藏品被岡倉天心買走,現(xiàn)藏美國波士頓美術(shù)館。

完顏景賢,字享父,一字任齋,號樸孫,別號小如庵,滿洲鑲黃旗,戶部員外郎華毓之子。他生于貴族之家,家學(xué)淵博,歷代以藏書為樂,其先祖完顏麟慶亦是清代著名藏書家,麟慶之母惲珠乃是常州惲壽平一族的后裔。這些先天優(yōu)勢造就了完顏景賢優(yōu)秀的知識背景和雄厚的財(cái)力,再加上他后天掌握的鑒藏知識,在完顏景賢的世界中,金石書畫、古籍善本等古物,成為了最讓其心儀的瑰寶。他是端方鑒定書畫的兩大法眼之一,并在端方逝世后繼承了其舊藏,就連家藏豐富的張伯駒也曾盛贊完顏景賢為“清末民初北京書畫收藏家之首”。

阿部1910 年在北京拜訪端方的經(jīng)歷,使他認(rèn)識到日本社會(huì)就有的喜好的中國文物與中國正統(tǒng)審美習(xí)慣相去甚遠(yuǎn)。隨后的1917 年,華北地區(qū)發(fā)生特大洪災(zāi),當(dāng)時(shí)眾多名士在北京舉辦了首屆“京師書畫展覽會(huì)”賑災(zāi)義賣,完顏景賢也參與其中,并拿出了精品收藏,也正是那次展覽讓完顏景賢登上“清末民初北京書畫收藏家之首”,展品也讓內(nèi)藤湖南印象深刻。 1929 年,內(nèi)藤湖南為《爽籟館欣賞》作序,記錄了阿部購得完顏景賢所藏珍品的過程:

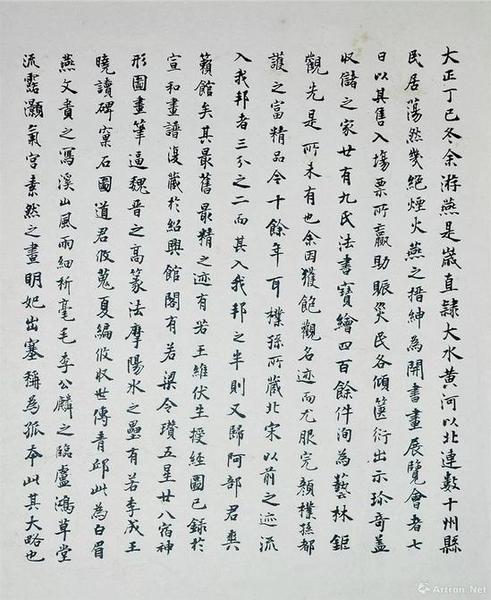

“大正丁巳冬,余游燕。是歲,直隸大水,黃鶴以北連數(shù)十州縣民居蕩然,幾絕煙火。燕之縉紳,為開書畫展覽會(huì)者七日,以其售入場票所贏,助賑災(zāi)民,各傾夾衍,出示珍奇,蓋收儲(chǔ)之家廿有九氏,法書寶繪四百余件,洵為藝林巨觀,先是所未有也。余因獲飽觀名跡,而尤服完顏樸孫都護(hù)之富精品。今十余年?duì)枺瑯銓O所藏北宋以前之跡,流入我邦三分之二,而其入我邦之半,則又歸于阿部君爽籟館矣。其最舊最精之跡,有若王維《伏生授經(jīng)圖》,已錄于《宣和畫譜》,復(fù)藏于紹興館閣;有若梁令瓚《五星廿八宿神形圖》,畫筆逼魏晉之高,轉(zhuǎn)法摩陽冰之壘;有若李成、王曉《讀碑窠石圖》,道君攸鬼,夏編猶收,世傳青丘,此為白眉。燕文貴之寫溪山風(fēng)雨,細(xì)析毫毛;李公麟之臨廬鴻草堂,流露灝氣;宮素然之畫明妃出塞,稱為孤本,此其大略也。”

那么,這些國寶級藏品是什么時(shí)候流失的呢?這就要說到大村西崖,他與陳師曾關(guān)系密切。

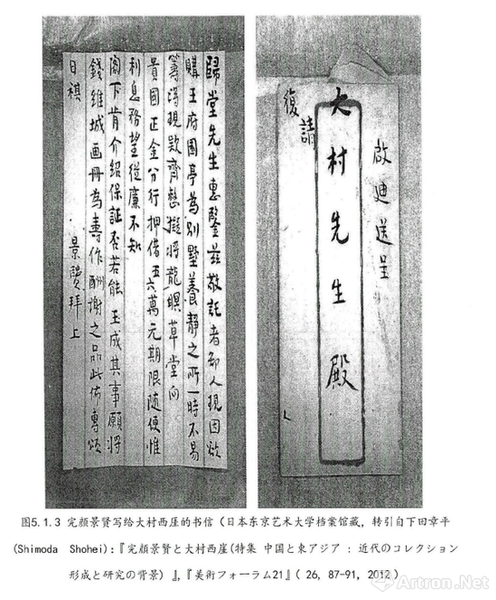

大村西崖1921年底訪華期間先后在北京拜訪二三十位收藏家,拍攝了唐梁令瓚《五星二十八宿圖卷》等名畫。而當(dāng)時(shí)《五星二十八宿圖卷》還藏于完顏景賢家。因?yàn)?922年,完顏景賢有兩封寫給大村西崖的書信被保存了下來,一封寫于1月12日。

大村歸堂先生閣下:

燕京話別,時(shí)切馳思。粟原康堂兄北返,接讀手教敬悉。為鄙事分神,介紹貴友,心感之至。然仆之用款,已向他處,另行設(shè)法,并不急需。及與康堂所商,相換數(shù)目彼此相差甚多,一時(shí)難以成議。康堂之意,又欲將仆藏之梁令瓚《五星二十八宿圖》、《盧鴻草堂十志圖》、燕文貴《溪山風(fēng)雨圖》三卷,作為抵押,較相換省款,彼此均有伸縮地步。仆意三卷乃美術(shù)中大寶,不忍輕易出手,惟念系同文同道之友,可暫抵押現(xiàn)洋七萬元,一年為滿,限內(nèi)隨便收贖。此層辦法不知有當(dāng)尊意否?余事請?jiān)兛堤帽阒磺幸印?/p>

此復(fù)!

順頌

大村先生道祺!

景賢 頓首拜啟

嚴(yán)寒諸維珍攝

歸堂先生惠鑒:

茲敬托者,鄙人現(xiàn)因欲購?fù)醺畧@亭為別墅養(yǎng)靜之所,一時(shí)不易籌得現(xiàn)款齊整,擬將龍瞑草堂向貴國正金分行押借五六萬元,期限隨便,惟利息務(wù)望從廉。不知閣下肯介紹保證否?若能玉成其事,愿將錢維城畫冊為壽作酬謝之品。此佈。

專頌

日祺!

景賢 拜上

從上述兩封信可以得知,完顏景賢當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況很差,可能抵押的梁令瓚《五星二十八宿圖》、《盧鴻草堂十志圖》、燕文貴《溪山風(fēng)雨圖》三卷,無力贖回,就此流向日本,后被阿部房次郎收藏。

除了精彩的完顏景賢舊藏,阿部房次郎收藏的中國書畫當(dāng)中亦有不少為《石渠寶笈》著錄的作品:(傳)易元吉《聚猿圖》、佚名宋代《散牧圖》、鄭思肖《蘭圖卷》、王淵《竹雀圖》、唐寅《一枝春圖》、蔣廷錫《藤花山雀圖》、金廷標(biāo)《春元瑞兆圖》;且易元吉《聚猿圖》卷、宋人《散牧圖》卷、鄭思肖《墨蘭圖》卷三件作品,還附有乾隆時(shí)期的包袱(鄭思肖作品尚附有用以固定卷軸的別子)。

易元吉,《聚猿圖》卷局部,北宋,絹本水墨,40×141厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

據(jù)說易元吉《聚猿圖》和宋人的作品為清宗室溥儒(1896—1963)舊藏,而鄭思肖的作品則是由末代皇帝溥儀之親信陳寶琛(1848—1935)的外甥劉驤業(yè)帶到了日本。鄭思肖是著名的南宋遺民,以畫“無根蘭”自況,昭示亡國之痛。由溥儀帶到天津的這幅畫,是怎樣進(jìn)人阿部“爽籟館”藏品的呢?原田悟郎回憶道:“這件是劉驤業(yè)先生拿過來的。劉驤業(yè)是宣統(tǒng)帝的帝師陳寶琛先生的外甥。。。。劉先生年輕,到日本來過好幾回,其間把日語說好了。可他記的都是狎妓的話,在那上面花了很多錢。錢不夠了,就到我這里來,說這個(gè)就放在這里作抵押,下回還有這件、那件拿過來。然后就弄一筆錢讓他帶走。。。。。這幅《蘭》也是劉先生說急著用錢才放在這里的東西。”

另外,參考溥儀《我的前半生 附十年日記》中之回憶:

我過去曾一度認(rèn)為師傅們書生氣太多,特別是陳寶琛的書生氣后來多得使我不耐煩。其實(shí),認(rèn)真地說來,師傅們有許多舉動(dòng),并不像是書生干的。書生往往不懂商賈之利,但是師傅們卻不然。他們都很懂行,而且也很會(huì)沽名釣譽(yù)。現(xiàn)在有幾張賞單叫我回憶起一些事情。這是[宣統(tǒng)八年十一月十四日]的記錄

賞陳寶琛王時(shí)敏《晴嵐暖翠閣手卷》一卷。。。。。

還有一張[宣統(tǒng)九年三月初十日]記的單。。。。。這類事情當(dāng)時(shí)是很不少的,加起來的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)要超過這幾張紙上的記載。我當(dāng)時(shí)并不懂字畫的好壞,賞賜的品目都是這些內(nèi)行專家們自己提出來的。至于不經(jīng)賞賜,借而不還的那就更難說了。

唐寅,《一枝春圖》軸,明正德四年(1509),紙本水墨,120.9×28.4 厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

由此我們可以看到,溥儀身邊的隨從趁他對書畫的不了解,讓其賞賜或者借而不還,倒手起清宮舊藏來滿足個(gè)人私欲,致使一些國寶流入日本市場。

石濤,《東坡時(shí)序詩意圖》冊(全十二開),第十二開,清,紙本淺設(shè)色,26.8×38.6 厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

高鳳翰,《花卉圖》冊(全十開),第一開,清,紙本水墨淺設(shè)色,28.2×42.4 厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

另外,還有部分藏品來自日本同好間的購藏,也包括一些中國收藏為躲避戰(zhàn)亂來到日本。比如展出的(傳)倪瓚《溪亭秋色圖》軸、石濤《東坡時(shí)序詩意圖》冊、惲壽平《花卉圖》冊、高鳳翰《花卉圖》冊,均為小萬柳堂(廉泉、吳芝瑛夫婦)之舊藏,雖全為小品,仍相當(dāng)引人注目。廉泉(1863—1932)與日本文化人往來密切,曾攜帶自身龐大之收藏赴日,于舉辦展覽會(huì)之同時(shí),似乎也從事販賣活動(dòng)。

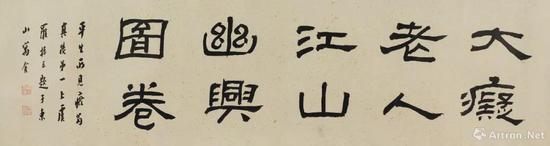

可資留意的是,赴日時(shí)攜帶大量文物卻迫于生計(jì)而多所出售的羅振玉,其舊藏品較多見于其他關(guān)西收藏家之手,只有極少數(shù)納入阿部收藏中,此或與阿部房次郎在收藏方向和時(shí)間點(diǎn)上的轉(zhuǎn)變有關(guān)。羅振玉舊藏(傳)黃公望《江山幽興圖》卷亦為展品之一,其上附有羅振玉親自揮毫的引首題字和簽款 “大癡老人江山幽興圖卷。平生所見癡翁真跡第一。上虞羅振玉題于東山寓舍”,由此可知題字乃書于日本京都。

羅振玉題黃公望《江山幽興圖》卷,紙本水墨,27.3×111.7厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

另外,文嘉《琵琶行圖》軸、董其昌《盤谷序書畫合璧》卷等明代精品,為東京山本悌二郎之舊藏,其作品似乎也在收藏家同好間轉(zhuǎn)手流通。

款《觀瀑圖》,《名賢寶繪》冊之七,南宋,絹本水墨淺設(shè)色,23.2×23.4厘米,日本大阪市立美術(shù)館藏

還有與阿部房次郎同于棉紡織業(yè)取得巨大成就的武居綾藏舊藏——《觀瀑圖》頁、《幽居湖畔圖》頁等多件南宋小品的《名賢寶繪》冊及趙孟頫《墨竹圖》軸等。其中,趙孟頫《墨竹圖》軸乃購于武居綾藏過世后,只因其家屬有意脫手,而阿部房次郎以該作系屬舊友遺物,無論如何也要將其買下。附帶一提的是,據(jù)說當(dāng)阿部房次郎宅邸于昭和十三年(1938年)遭崩塌的砂土侵襲時(shí),唯有這件作品被沖走,然其數(shù)日后卻奇跡似的被人發(fā)現(xiàn),且絲毫無損。

其他展品

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:日本 中國 書畫 收藏 中國古代書畫

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅