首頁>要聞 要聞

聚焦抑郁癥患者群體:“我不是脆弱,也不是精神病”

中新網客戶端北京8月10日電 題:聚焦抑郁癥患者群體:“我不是脆弱,也不是精神病”

作者:楊雨奇

抑郁癥,一個大家熟悉又陌生的名詞。據世衛組織統計,目前中國的抑郁癥患者達5400萬人。對于這個群體來說,他們情緒有時無法自控,失眠、焦慮、莫名的哀傷甚至導致自殘、自殺,于他們而言,似乎任何一件小事,都能讓自己走向深淵。

帶著面具的生活:你不會發現我是個病人

辛拉(化名)的辦公桌上,長期放著一個藥盒,里面裝著15顆舍曲林(抗抑郁藥物),這是她一周5天的藥量,每天3粒,一周吃完,再裝新藥。提醒辛拉吃藥的鬧鐘每天下午4點準時響起,她一天也不敢落下。

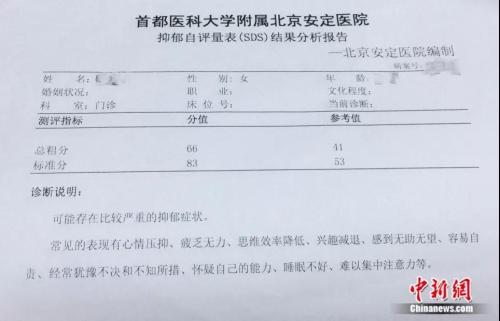

這一切都始于今年3月,辛拉在北京安定醫院被確診為重度抑郁。

何為抑郁?有著十余年心理科工作經歷,現任廣東省心理衛生協會心理健康促進與管理委員會秘書長的胡三紅給出定義,抑郁癥屬于情感性精神障礙疾病,常伴隨焦慮發生。臨床體現為“三低”——情緒低落,興趣減退,動力不足,且持續至少2周以上。

胡三紅解釋說:“抑郁癥首先是病,如果你發現自己對萬事都提不起興趣,莫名感到悲傷,消極厭世,害怕社交、入睡困難,甚至有自殘自殺行為,那么你很可能罹患了抑郁癥。但其發生的原因,醫學上并未找到根源。”

辛拉也覺得自己找不到病因:“我問過自己,怎么會這樣,但我也不清楚,我的生活條件其實并不差。”

實際上,辛拉的生活境遇和常人并無兩樣。碩士畢業留京工作,只要勤奮一點,每個月工資也能上萬。雙親有著穩定的收入,身體健康,在老家有車有房。她告訴記者,自己以前一直是父母的驕傲,不敢說優秀,但也算過得去。

“如果我不告訴你,你一定不會發現我是個抑郁癥”。為了把這份父母的驕傲延續下去,辛拉選擇隱瞞一切,帶病工作。從事新媒體工作的辛拉,每天都忙于寫稿。“突發新聞,話題稿件,幾乎每天都有文章寫,有時候甚至一天寫完兩篇。”

為了保住這份還算體面的崗位,辛拉顧不得醫生叮囑的多休息,多放松。領導安排的外采從不拒絕,哪怕暴雨或暴曬,只要有任務,她都即刻出發。“做媒體的,哪有不吃苦的啊!”辛拉笑著說。

促使辛拉努力工作的另一個原因,是為了證明自己不是個無能的人。在她心里,每多寫出一篇稿件,她就多被這個社會需要一次。“社會需要你,才證明你不是那么一無是處。”辛拉解釋說。

和辛拉一樣,堅持帶病工作的還有王十二(化名)。 本碩均畢業于清華大學的他,在今年6月拿到了某車企的入職通知。生活一切都按部就班地上演著,但王十二卻陷入了無限失眠和無限低落的情緒旋渦。

5月21日,他一夜未眠。第二天,又一夜未眠。連續48小時的無眠狀態讓王十二意識到,自己的腦子出了問題。

第三天傍晚,王十二的朋友圈更新了一張黑白照片,5盒普蘭片(抗抑郁藥物)不規則地散在桌面上。那一天,他被確診為重度抑郁,也自那天起,王十二朋友圈里的大部分照片,都變成了黑白顏色。

“左手是確診病例,右手是工作機會,我能怎樣呢?”王十二吹了吹額頭的劉海:“當然是隱瞞病情,好好工作。”

盡管攜帶著一場“情緒感冒”,但王十二依舊通過了清華的畢業答辯,融入到職場生活,還給自己額外找了兼職的工作。“該畫的圖我能畫,要寫的方案我能寫,我不說,誰看得出來我有什么抑郁癥?”王十二說。

瀕臨崩潰的掙扎:在地鐵上哭泣,拿去刀片猶豫

對于背負著抑郁癥的年輕人而言,難的不是隱藏情緒工作,難的是當病情爆發,抑郁來襲之際,那糟糕透的情緒、無法自拔的消沉,如山崩地裂般,給這些青年的內心沉重一擊。

據世界衛生組織給出的報告:抑郁癥的最壞后果是可能導致自殺行為,這是目前15-29歲人群的第二大死亡原因。

現實的確如此。辛拉就回憶起了一段過往的發病經歷:那是在她生日前一天,她知道無數的“生日快樂”會向她奔涌而來。但由于重度的社交恐懼,這些祝福都成了負擔。

為了逃避這些問候,她把手機調成靜音,不再打開任何聊天界面,盡可能屏蔽所有聯系。就這樣,辛拉一個人沉默地躺在床上,呆望著天花板,希望這個她曾經無比期盼的“紀念日”,能迅速過去。

等到生日來臨的午夜,她終于點開手機,卻發現自己漏接了媽媽打來的無數個電話。辛拉的情緒瞬間崩潰,眼淚奪目而出,她責怪自己不孝,責怪自己無能,責怪自己該死,但她卻沒有絲毫勇氣給爸媽回個電話。

“大概這就是抑郁癥吧,一件小事,就能摧毀所有情緒。”辛拉說。

情緒陷入冰點的辛拉,面無表情地走進廚房,拿起一把水果刀,往自己的右手手臂劃拉出一道傷痕。那是她第一次走向極端,而當傷痕涌出血色時,她終于平靜下來。“疼痛是一種懲罰,疼痛過后,我才能覺得自己贖了罪。”辛拉告訴記者。

在病情折磨下走向極端的,不止辛拉一人。王十二的左手手臂,也留有疤痕。但和辛拉不同,王十二的自殘,是為了讓自己冷靜下來。

他告訴記者:“發病時,我能意識到想死的念頭在腦海里盤旋。我知道不能這樣,所以我選擇自殘,這樣才能讓自己保持冷靜。”

除了留在手臂上的傷,抑郁癥拿走了年輕人大部分的快樂體驗。辛拉告訴記者,自己曾一度不敢乘坐地鐵,“很多次站在車廂里,眼淚就止不住地往下流,沒有任何原因。”

承受抑郁癥困擾的群體,遠不止辛拉和王十二兩人。據世界衛生組織統計,全球已有超過3億抑郁癥患者,近十年來增速達到18%。其中,中國就有5400萬患者。

胡三紅醫生的接診情況也印證了世界衛生組織的統計結果。胡醫生介紹,僅在上個月,他接診的抑郁癥患者就有150人左右。

而更令人擔憂的,是抑郁癥帶來的潛在損傷。據世衛組織的報告,目前抑郁癥已被列為致殘的首要因素之一。

但無數抑郁癥患者,卻只能生活在面具之下,不敢說出病情,更不敢大聲哭出聲音。

沉默的病恥感:我不是脆弱,也不是神經病

辛拉和王十二,都是帶著面具生存的抑郁癥群體之一。

面對左手殘存的刀傷,王十二在炎熱的7月還穿著長袖襯衣。“我得把傷疤遮住,不想被任何人看見。”

在辦公室里,王十二并不是一個多話的人,尤其是感覺快要發病時,為了掩人耳目,他必須減少行為,減少思考,靜坐在電腦旁一動不動,這樣就不會有人察覺到他不對勁。

類似的經歷也發生在辛拉的職場之上。坐在會議室里開會的她,感知到抑郁情緒來襲,也不敢站起身來走出會場,而是咬住自己的食指,讓自己在疼痛中恢復正常。

“我習慣了帶著面具生活,不能讓公司看出我有抑郁,不然丟了工作怎么辦?”王十二說出了自己隱瞞病情的理由。

而對于辛拉而言,讓她不敢“開口言病”的原因,是深深的病恥感。“我怕別人說我矯情,說我想太多,說我脆弱,但我真的只是生病了。”辛拉說。

針對這一現象,胡三紅醫生提出,大眾應該有個普遍認知,抑郁和感冒發燒一樣,它就是一個普通的病,不是常人理解的不開心,意志力薄弱,而是體內身體指征發生了異常。“我們不應該對他們抱有偏見,更不該覺得他們是應該被隔離的精神病人。”

實際上,對抑郁癥患者的關愛和治療,近年來也逐步受到國家層面的重視。例如:2016年中共中央、國務院印發的《“健康中國2030”規劃綱要》就明確要求,加強對抑郁癥、焦慮癥等常見精神障礙和心理行為問題的干預,加大對重點人群心理問題早期發現和及時干預力度,提高突發事件心理危機的干預能力和水平,全面推進精神障礙社區康復服務。

此外,原國家衛計委等22個部門共同印發的《關于加強心理健康服務的指導意見》,也是我國首個加強心理健康服務的宏觀指導性意見。文件明確了專業社會工作參與心理健康服務的路徑和方法,強調了專業社會工作在提供心理健康服務、完善心理健康服務體系中的重要作用

面對抑郁癥患者,消除他們的自卑,清理他們的顧慮,讓“病恥感”不再沉默,讓精神健康得到重視和及時的治療,不僅是患者和醫院之間的配合,更是全社會對抑郁癥群體的重新定義和認識。

直面抑郁:這是病,請確診,請治療

如何做到重視抑郁癥?在胡三紅看來,首先要做的就是及時確診。他向記者介紹了目前醫院方面的診斷標準“臨床4維度”;

癥狀標準:即情緒上符合“三低”原則。

程度標準:即根據影響生活、認知等方面判定輕、中、重度抑郁。

時間標準:即持續時間是否在2周以上。

排除標準:即排除是否是由于甲狀腺功能減退引起的抑郁情緒。

胡三紅提出,現代醫學已建立起了較為科學的判斷標準,患者不宜自行在家評判,而應及時去醫院,進行專業測評。

而對于這一疾病的誘發機制,長期從事心境障礙研究,上海市精神衛生中心的陳依明醫生告訴記者,目前醫學界還沒有查明抑郁癥發病的具體原因。

但從誘發機制來看,抑郁癥屬復雜的多基因遺傳疾病,若其“兩系三代”家人有罹患抑郁癥的,那么他患病的概率就會高于常人。

胡三紅提出,醫學上將遺傳類別歸屬為“原發性”抑郁癥,也即無緣無故地出現病癥,主要是由于體內的5-羥酸胺、多巴胺、腎上腺素等水平過低,腦內控制七情六欲的神經遞質紊亂,故而引發情緒波動,而這也往往更難治療。

但能找到誘因的抑郁癥,相較于“原發性”抑郁癥來說,只要能及時解決誘因帶來的困擾,則抑郁癥狀能減輕很多。

至于抑郁癥的治療,河南省心理學會積極心理學副會長劉立新稱,應采取藥物調理,心理輔導雙重治療。

“從目前接診的抑郁癥患者來看,藥物治療和心理輔導的效果最佳,基本都能達到臨床痊愈。”劉立新介紹。

作為患者的家人朋友,在面對抑郁癥患者時,劉立新認為,陪伴是最佳措施,對于一些患者而言,鼓勵、勸服、安慰反而適得其反。

“多跟他們說‘沒關系’,其實更能緩解他們的壓抑。”劉立新說。

編輯:曾珂

關鍵詞:聚焦抑郁癥患者群體

梅花獎藝術團赴新疆慰問演出

梅花獎藝術團赴新疆慰問演出 聯合國副秘書長警告也門面臨特大饑荒

聯合國副秘書長警告也門面臨特大饑荒 距礦工被困區域還剩17米 尚無新發現被困人員

距礦工被困區域還剩17米 尚無新發現被困人員 八一飛行表演隊:“藍天儀仗”勁舞蒼穹

八一飛行表演隊:“藍天儀仗”勁舞蒼穹 航拍港珠澳大橋香港段

航拍港珠澳大橋香港段 特朗普威脅中斷或大幅削減對中美洲三國援助

特朗普威脅中斷或大幅削減對中美洲三國援助 中國海軍和平方舟醫院船訪問安提瓜和巴布達

中國海軍和平方舟醫院船訪問安提瓜和巴布達 比利時國王訪問葡萄牙

比利時國王訪問葡萄牙

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅