首頁(yè)>書(shū)畫(huà)·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

書(shū)法家是否要讀外國(guó)書(shū)

書(shū)法家,是否要讀外國(guó)書(shū)

主持人語(yǔ):1925年,一家雜志征集名人對(duì)青年人讀書(shū)的意見(jiàn),魯迅寫(xiě)了《青年必讀書(shū)》一文,說(shuō):“我看中國(guó)書(shū)時(shí),總覺(jué)得就沉靜下去,與實(shí)人生離開(kāi);讀外國(guó)書(shū)——但除了印度——時(shí),往往就與人生接觸,想做點(diǎn)事。中國(guó)書(shū)雖有勸人入世的話,也多是僵尸的樂(lè)觀;外國(guó)書(shū)即使是頹唐和厭世的,但卻是活人的頹唐和厭世。”所以,他主張多看外國(guó)書(shū),少看中國(guó)書(shū)。

時(shí)隔90年后的今天,魯迅的這句話惹禍了。許多出了大名,很體面,很風(fēng)光,血統(tǒng)也高貴的人因自己寫(xiě)不出一手可觀的毛筆字,填不出一首可讀的《清平樂(lè)》,也讀不通有點(diǎn)深度的古書(shū),就開(kāi)始罵魯迅。

我們吃飽了飯,口袋里又有了閑錢(qián),始知軟實(shí)力也是真實(shí)力,自然發(fā)現(xiàn)書(shū)法這個(gè)東西有點(diǎn)像高爾夫球俱樂(lè)部會(huì)員證、別墅、奔馳車(chē),可以使體面人更體面、富貴人更富貴。不幸的是,年富力強(qiáng)時(shí),整天跑江湖、拜碼頭,當(dāng)官了還想當(dāng)更大的官,有錢(qián)了還想有更多的錢(qián),出名了還想出更大的名,哪有時(shí)間臨帖寫(xiě)字?可是,人要與時(shí)俱進(jìn)呀!中央正提倡,社會(huì)在推動(dòng),都精英了焉能袖手旁觀?于是,想到詩(shī)詞的風(fēng)雅、想到書(shū)法的神逸,便一手拿著《快速寫(xiě)詩(shī)填詞手冊(cè)》,一手拿著毛筆做深沉狀,煞有介事,挺像一回事的。王朔說(shuō)“無(wú)知者無(wú)畏”,但動(dòng)真格的,才知道風(fēng)雅很難,神逸不了,于是就想起魯迅說(shuō)過(guò)的話,把自己的無(wú)能或平庸算到這個(gè)犟老頭子的頭上——你1925年說(shuō)的“只讀外國(guó)書(shū),不讀中國(guó)書(shū)”,導(dǎo)致我們中斷了對(duì)文化傳統(tǒng)的繼承。更有甚者,把當(dāng)代中國(guó)社會(huì)風(fēng)氣的惡化、文化素質(zhì)的降低,都算在魯迅的頭上。其實(shí),這種算法并不切合實(shí)際。

矯枉開(kāi)始過(guò)正,書(shū)法界又有人提出只穿長(zhǎng)衫不穿西服,只用毛筆不用鋼筆,只讀中國(guó)書(shū)不讀外國(guó)書(shū)。孔子學(xué)院都有可能與可口可樂(lè)公司遍布世界各地的子公司一比高低了,我們的軟實(shí)力有什么不可以與西方的硬實(shí)力一試高下呢?一個(gè)相對(duì)開(kāi)放的社會(huì),人的多元化選擇預(yù)示著多種的可能。但是,我依舊呼吁書(shū)法家們還是要讀外國(guó)書(shū)。中國(guó)書(shū),不管新與舊,無(wú)法全面闡釋我們所面臨的問(wèn)題。現(xiàn)代社會(huì)的問(wèn)題無(wú)一不是國(guó)際化的,即使以書(shū)法為例,當(dāng)我們剝?nèi)?shū)法的國(guó)粹外衣,其中的藝術(shù)品格與市場(chǎng)價(jià)值,顯然置于世界話語(yǔ)的價(jià)值體系之內(nèi),用舊理論來(lái)衡量是無(wú)能為力的。

“中體西用”與當(dāng)代書(shū)家之文化觀

□李長(zhǎng)鈺

1898年,張之洞在《勸學(xué)篇》中極力提倡“中學(xué)治身心,西學(xué)應(yīng)世事”,即以“中學(xué)為體,西學(xué)為用”。張之洞之卓識(shí)毋庸贅言,“中體西用”無(wú)疑是晚清學(xué)術(shù)求變之根基,更是現(xiàn)代學(xué)術(shù)研究之主體特征。

“中體西用”的學(xué)術(shù)思想使中國(guó)學(xué)術(shù)在晚清之際從靡弱中迅速崛起,積極吸收了西學(xué)精華而向現(xiàn)代學(xué)術(shù)發(fā)展。“中體西用”在得到東西方學(xué)者印證后,“中學(xué)”的價(jià)值更加凸顯。直至20世紀(jì)前期“東方學(xué)”創(chuàng)立,中國(guó)文化被視為人類(lèi)文明的寶庫(kù),而具備悠久歷史和學(xué)術(shù)背景的書(shū)法藝術(shù)則堪稱這座寶庫(kù)中的明珠。

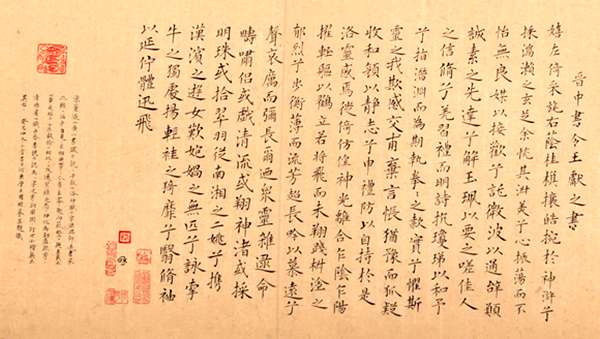

如果從書(shū)法藝術(shù)的載體漢文字來(lái)說(shuō),其殊勝的文化品質(zhì)堪稱世界藝術(shù)之冠,且純粹是中國(guó)特有的。中國(guó)書(shū)法是史學(xué)體系完整的藝術(shù),其價(jià)值體現(xiàn)在三個(gè)方面:1.書(shū)法作品作為歷史文獻(xiàn),具備國(guó)故價(jià)值;2.書(shū)法品質(zhì)是表現(xiàn)文化之藝術(shù),具備國(guó)粹價(jià)值;3.書(shū)法作品是文物、文獻(xiàn)、文化的三重組合,具備國(guó)寶價(jià)值。這是書(shū)法藝術(shù)難于其他藝術(shù)、高于其他藝術(shù)之所在,也是書(shū)法創(chuàng)作者必須具備字內(nèi)功、字外功的根本原因。

字內(nèi)功是習(xí)字,字外功是讀書(shū),早已是老生常談了!然習(xí)字、讀書(shū),二者不是孤立存在的,是相互支撐的。讀什么書(shū)?學(xué)識(shí)如何反饋?是當(dāng)今時(shí)代的書(shū)法創(chuàng)作者們不容忽視的問(wèn)題。清末以前的書(shū)家是在傳統(tǒng)學(xué)術(shù)氛圍中創(chuàng)作,他們的讀書(shū)范圍自然不出“中學(xué)”領(lǐng)域。而當(dāng)代的書(shū)法創(chuàng)作者們是在現(xiàn)代學(xué)術(shù)環(huán)境下熏習(xí)筆墨,與時(shí)俱進(jìn)是唯一的發(fā)展途徑,需要樹(shù)立的正是“中體西用”的文化觀。接下來(lái),問(wèn)題出現(xiàn)了,“中體西用”是否有益于我們的書(shū)法創(chuàng)作?最直白的疑慮是:寫(xiě)中國(guó)字,讀西方書(shū),是南轅北轍,還是殊途同歸?

如果從書(shū)法藝術(shù)的字外功而論,讀書(shū)是積蓄才、學(xué)、識(shí)的最佳途徑。知識(shí)的攝入需要經(jīng)過(guò)大腦的思維轉(zhuǎn)化,所以無(wú)論是讀東方、西方之書(shū),都不存在南轅北轍之事。但書(shū)法藝術(shù)作為純粹的中國(guó)古典文化,與西方文化確實(shí)存在較大差異。西學(xué)注重的是邏輯推理,在方式方法上趨于完善。在這一方面,我國(guó)清代的乾嘉學(xué)術(shù)與西學(xué)有相近之處。然而“中學(xué)”之博大,不僅需縝密之思維和謹(jǐn)嚴(yán)之考證,更需精神感悟和智慧觀照,從而力求“致廣大,盡精微”。

藝術(shù)創(chuàng)作重視的是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),學(xué)術(shù)研究需要的是科學(xué)精神。

中華民族是崇尚科學(xué)、善于實(shí)踐的民族。就書(shū)法創(chuàng)作而論,古往今來(lái)的書(shū)家絕大多數(shù)是經(jīng)驗(yàn)主義者,即依靠實(shí)踐中的感悟來(lái)傳述經(jīng)驗(yàn),再?gòu)慕?jīng)驗(yàn)之中抽繹理論(書(shū)學(xué)理論的系統(tǒng)化研究應(yīng)是近古之事)。書(shū)法史的傳承與發(fā)展幾乎是這樣的模式。所以書(shū)法創(chuàng)作是獨(dú)立的實(shí)踐行為。西方文化中沒(méi)有與書(shū)法品質(zhì)相同或相近的藝術(shù)類(lèi)別,所以西方文化對(duì)書(shū)法創(chuàng)作幾乎無(wú)以提供良好的借鑒,這是書(shū)法創(chuàng)作不可西化的重要因素,與漢字不能拼音化的道理相近。因此,書(shū)法創(chuàng)作應(yīng)保持純正的中國(guó)味而不需要“去父母之幫”。有人說(shuō),西方的空間學(xué)理論可以裨益于中國(guó)書(shū)法的創(chuàng)作。其實(shí),所謂的空間學(xué)并不是西方獨(dú)有的。我國(guó)上古時(shí)代的先民們?cè)缫延辛丝臻g學(xué)意識(shí),這一點(diǎn)反映在藝術(shù)作品中尤為明顯。對(duì)于書(shū)法藝術(shù)而言,空間理論無(wú)非是虛實(shí)關(guān)系的對(duì)應(yīng)與和諧。東晉時(shí)期的書(shū)家對(duì)虛與實(shí)的把握在創(chuàng)作中表現(xiàn)得非常精致,雖然“計(jì)白當(dāng)黑”的理論直至清代的鄧石如才提出,但從謀篇布局升華到空間分割的創(chuàng)作實(shí)踐,很早就已成熟,甚至達(dá)到了出人意料的奇妙效果。因此,對(duì)于書(shū)法創(chuàng)作如何借鑒的問(wèn)題,我們必須冷靜思考,決不能為了彪炳時(shí)代特色而另辟蹊徑,甚至去雜糅另類(lèi)。

書(shū)法創(chuàng)作雖然是人文創(chuàng)作,但歸根結(jié)底還是藝術(shù)。藝術(shù)創(chuàng)作是從清晰走向朦朧,是自由的,這是藝術(shù)的精神特征。相反,與書(shū)法創(chuàng)作并存的書(shū)學(xué)研究卻是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模驗(yàn)檠芯渴窃谇逦性偾笄逦瑥亩玫酵笍卣鎸?shí)的結(jié)論。在這一方面,“中體西用”的學(xué)術(shù)思想是適合書(shū)學(xué)研究的,西方文化的精華和西學(xué)研究中的方式方法也是可以為書(shū)學(xué)研究提供借鑒的。比如在歷史學(xué)研究中,歷史文獻(xiàn)學(xué)、歷史語(yǔ)言學(xué)、歷史地理學(xué)、地理語(yǔ)言學(xué)、歷史名物學(xué)等學(xué)科,都是在傳統(tǒng)學(xué)術(shù)的基礎(chǔ)上汲取了西學(xué)中的精華而派生出來(lái)的,具有鮮明的科學(xué)意識(shí)和現(xiàn)代學(xué)術(shù)特征。目前,書(shū)學(xué)研究領(lǐng)域已經(jīng)誕生了書(shū)法文獻(xiàn)學(xué),而書(shū)法地理學(xué)、書(shū)法語(yǔ)辭學(xué)、書(shū)法文本學(xué)等將來(lái)都會(huì)一一浮出。因此,只要我們立足于中國(guó)傳統(tǒng)學(xué)術(shù)領(lǐng)域,真正地領(lǐng)略了中國(guó)書(shū)法的精神,西方的書(shū)我們可以盡情去讀,從西方文化中汲取的營(yíng)養(yǎng)不僅會(huì)佐助于書(shū)法史的研究,同時(shí)對(duì)書(shū)法美學(xué)和書(shū)法批評(píng)也會(huì)大有裨益,因?yàn)橐磺械娜宋某晒麩o(wú)非是學(xué)識(shí)和思想的結(jié)晶。

當(dāng)代書(shū)法家讀書(shū)問(wèn)題淺議

□徐衛(wèi)華

從書(shū)法的維性來(lái)看,多讀書(shū)一定可以超越三度空間的。虛實(shí)濃淡間,“聚墨痕如黍米珠”,既隱隱然,又形形之!我們要以科學(xué)的態(tài)度,去認(rèn)知書(shū)法美學(xué)的本質(zhì)。書(shū)家要讀書(shū),讀書(shū)就是讀作品,心眼并用。不僅要讀中國(guó)的書(shū),更要讀外國(guó)的書(shū)。西方文化進(jìn)來(lái),可能自明代以來(lái)越來(lái)越甚,其新文化新思想對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的沖擊是巨大的。清中晚期時(shí)的崇碑,就是要體現(xiàn)書(shū)法個(gè)性的自由創(chuàng)造之精神。王鐸、傅山、阮元、包世臣、鄭板橋、金農(nóng)、康有為等一批大師,都主張“寧拙毋巧,寧丑毋媚”的書(shū)寫(xiě)心情,以張揚(yáng)個(gè)性來(lái)排斥中庸平和,主張自然天性,否定矯揉造作。越至清末,越是受到西洋美術(shù)的影響,特別是文化的“西學(xué)東漸”“格物致知”,審美情趣下的“亂石鋪街”和“棱角銳利”的“漆書(shū)”,都體現(xiàn)了中式文化的審美轉(zhuǎn)換和視角變異。

中國(guó)的一些書(shū)法家有一個(gè)誤區(qū),那就是把自己修飾得很純種,似乎是從一千多年的傳統(tǒng)浸淫中跋涉出來(lái),而且不敢裂變,不敢脫胎換骨。粗略而算,那就是從尊王開(kāi)始,一直分派出來(lái),在儒道釋的澆灌下,變得非常地唯我獨(dú)尊,顏筋柳骨,其間也有變異者。比如瘦金體,還有金農(nóng)之風(fēng)格,又是另一極端。

我們要從書(shū)法的傳統(tǒng)價(jià)值中提升起來(lái),就必須認(rèn)知書(shū)法的普世價(jià)值。我們只有在世界的藝術(shù)市場(chǎng)中加以檢驗(yàn),書(shū)法藝術(shù)的知識(shí)含量才是第一位的。我們就要學(xué)貫中西!因此,歷來(lái)都是以文人引領(lǐng)書(shū)畫(huà)進(jìn)步的。已進(jìn)入21世紀(jì),我們既不能抱殘守缺,又不能固步自封,更不能把中國(guó)書(shū)法當(dāng)作一塊通靈寶玉供奉起來(lái),特別是將各種風(fēng)格、各種流派炮制成文化模具。文化既是動(dòng)態(tài)的,又是靜態(tài)的,否則就不能文而化之。從文化到藝術(shù),這是一個(gè)不斷創(chuàng)新發(fā)展的過(guò)程。“五四”運(yùn)動(dòng)就是文化革命,其所產(chǎn)生的新文化運(yùn)動(dòng)就是吸收了外來(lái)文化的精要,這一時(shí)期的旗手應(yīng)是康有為和梁?jiǎn)⒊K麄儠?shū)法的不凡之處,就是吸收了很多西方的文化精要,是中國(guó)最早跨學(xué)科的思考和研究之推動(dòng)。康有為的《廣藝舟雙楫》,不僅僅是中國(guó)書(shū)法傳統(tǒng)碑學(xué)的體現(xiàn),其中的美學(xué)之思想無(wú)不閃爍著西式文化之精神;梁?jiǎn)⒊壬亲叩眠h(yuǎn),他于1927年在清華大學(xué)書(shū)法研究會(huì)上的演講,在當(dāng)時(shí)學(xué)界引發(fā)很大的震動(dòng)。康梁的思想核心就是革新思想的推動(dòng),是借用魏碑一路進(jìn)行創(chuàng)新推動(dòng)。他們都是學(xué)貫中西的大師。在今天,很多人依然受“五四”文化運(yùn)動(dòng)的影響而在藝術(shù)批評(píng)中不斷進(jìn)步。書(shū)法的多元,本身已經(jīng)不是由哪個(gè)流派鶴立居中了,而是其他學(xué)科,諸如哲學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、人類(lèi)學(xué)、應(yīng)用和行動(dòng)科學(xué)等更加寬泛的領(lǐng)域的拓展,更是涵蓋了政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文化學(xué)、社會(huì)學(xué),包括純學(xué)術(shù)上的科技學(xué)、分析學(xué),潛移默化中對(duì)書(shū)法藝術(shù)的影響和覆蓋。這就要求書(shū)法家更要具備與時(shí)俱進(jìn)的思想和行為,特別在現(xiàn)代主義之后的藝術(shù)進(jìn)步中,要通過(guò)藝術(shù)文化批評(píng)在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)或政治結(jié)構(gòu)中,摒棄新的保守主義的審美觀點(diǎn),拆解現(xiàn)代主義單一的技巧神話,消彌那些壓制性的所謂偉大的理念,并將其主要文化產(chǎn)品的抽象表現(xiàn)主義、新浪漫主義、存在主義、先鋒藝術(shù)和獵奇批評(píng)進(jìn)行粉碎性顛覆和重組。書(shū)法不能獨(dú)善其身,更不可能游離于世外。洋為中用是近百年的事,中為洋用更是“五四”以前的事,見(jiàn)證這一論斷的就是海上絲綢之路。

“一帶一路”是國(guó)家的戰(zhàn)略,文化創(chuàng)新更要一馬當(dāng)先。社會(huì)的進(jìn)步,在任何時(shí)候都是以文化為引領(lǐng)。當(dāng)今書(shū)法家之所以成不了大師,那就是讀書(shū)少,文化積淀少,不能博覽群書(shū),就沒(méi)有文化之靈知,就只能偏頗其中:要么有文化沒(méi)有技巧,要么有技巧沒(méi)有文化;要么有書(shū)無(wú)法,要么有法無(wú)書(shū);要么讀懂了國(guó)書(shū),但沒(méi)有西方美學(xué)之現(xiàn)代性,要么讀懂了洋文,但卻失去了中國(guó)藝術(shù)之神性。這類(lèi)的現(xiàn)象可能比較普遍。書(shū)法不僅僅是書(shū)寫(xiě)的藝術(shù),更應(yīng)當(dāng)是書(shū)家的精神觀照,是人的文化素質(zhì)和精神品德、心性修養(yǎng)、行為表達(dá)之個(gè)性的體現(xiàn)。當(dāng)我們透過(guò)現(xiàn)象看懂其行為藝術(shù)的本質(zhì)時(shí),才明白今天的書(shū)法是線的舞蹈的展示,在其充滿詩(shī)意的線性變化中,過(guò)去純中國(guó)的文化藝術(shù),已經(jīng)在結(jié)構(gòu)的博弈中失去魅力,西方文化所帶來(lái)的抽象性和意象的重疊與轉(zhuǎn)換,迫使中國(guó)的書(shū)法藝術(shù)從傳統(tǒng)之中推陳出新,而不僅僅只是“功力”和“靈動(dòng)”所調(diào)控的問(wèn)題。美的空間的無(wú)限性,藝的時(shí)間的局限性,都在形與意的變化玄妙中推陳出新,可以放情神遠(yuǎn)。我們讀點(diǎn)西方的文化典籍,可以提升我們的文化修養(yǎng)和知識(shí)積累,可以為書(shū)之有道打開(kāi)另一扇靈知的大門(mén)。

文化西進(jìn)中的書(shū)法遭遇

□楊清汀

1935年,林語(yǔ)堂先生在大洋彼岸的美國(guó),對(duì)中國(guó)文化進(jìn)行了高屋建瓴的反思,意想不到的是,他偏偏對(duì)中國(guó)書(shū)法一往情深,并且評(píng)價(jià)甚高。他在英文版的《吾國(guó)與吾民》一書(shū)中,專(zhuān)辟“中國(guó)書(shū)法”一節(jié)。他說(shuō):“書(shū)法藝術(shù)齊備了全部審美觀念的條件,吾們可以認(rèn)作中國(guó)人審美的基礎(chǔ)意識(shí)。”的確,這位學(xué)貫中西的文化大師是最有資格站在東西文化高地談書(shū)論道的。

盡管先輩們篳路藍(lán)縷,在中西文化碰撞中高揚(yáng)書(shū)法精神,然而讓西方人了解中國(guó)文化,尤其是書(shū)法,的確不那么容易。如果從百年中西文化交流視野中來(lái)考察,其遭遇真可以說(shuō)是一波三折,困難重重。

1915年,當(dāng)巴拿馬萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)展出世界各國(guó)的科技成果與藝術(shù)品的時(shí)候,我們這個(gè)文明古國(guó)送展的卻是酒品和茶品。盡管這也是文明的結(jié)晶、文化的象征,但泱泱大國(guó)以此“土特產(chǎn)”示人,不免讓人感慨!如果以此作為文化西進(jìn)之一例,則引出一個(gè)問(wèn)題:在這個(gè)綜合性博覽會(huì)上,為什么展示的是傳統(tǒng)生活消費(fèi)品的茶和酒,而不是別的文化元素呢?文化,固然因差異有難于接受的問(wèn)題,但我們自己由于國(guó)力羸弱等問(wèn)題,本身就難于自信。由此,這預(yù)示著古國(guó)文化的西行之路充滿坎坷。的確,作為托載中國(guó)文化精神的書(shū)法藝術(shù),始終在文化傳播中處于附庸地位,身份尷尬,運(yùn)途多舛。故從19世紀(jì)中后期全球化語(yǔ)境以來(lái),中國(guó)書(shū)法走向世界,幾乎是天方夜譚。

大體來(lái)看,在文化西進(jìn)中,書(shū)法在海外出現(xiàn)了這么幾種情況。

一是文化和漢字的認(rèn)知期。如果從清末民初一批批留洋生算起,他們?cè)诖笱蟊税兜恼Z(yǔ)言、文字、習(xí)俗,以及整個(gè)人的活動(dòng),都在異域留下不同程度的影響。而作為文化承載的漢字,盡管少有人識(shí),但無(wú)論如何會(huì)留下“方塊印象”。尤其,那一時(shí)期產(chǎn)生了梁?jiǎn)⒊⒉淘唷⒑m、陳寅恪等一大批學(xué)貫中西的文化大師,中華文化在異域漸為人認(rèn)知,影響力有所擴(kuò)大。一切活動(dòng)離不了漢字的華人學(xué)者,本身就是一種文化形象宣傳。

二是漢字和書(shū)法的附庸期。中國(guó)藝術(shù)有意識(shí)地和西方交流,自覺(jué)地傳播和輸出,規(guī)模比較大,具有代表性的可以梅蘭芳和徐悲鴻為例。上世紀(jì)30年代初,梅蘭芳率團(tuán)在美國(guó)演出,京戲以獨(dú)特的、綜合的藝術(shù)表演形式,使美國(guó)觀眾耳目一新,漢語(yǔ)、漢字或者書(shū)法的某些元素,在西方世界一些人享受視覺(jué)盛宴的同時(shí),也產(chǎn)生了潛在的感染。40年代,徐悲鴻在歐洲進(jìn)行了美術(shù)作品巡回展,其中國(guó)畫(huà)中的書(shū)法因素作為配角亮了相,得到較為直接的體現(xiàn)。當(dāng)然,以個(gè)人身份活動(dòng)于西方視野的張大千、潘玉良、趙無(wú)極等人,也產(chǎn)生了各自的影響。漢字和書(shū)法,隨其他藝術(shù)附庸西進(jìn)。

三是書(shū)法文化的堅(jiān)守期。一些作家、學(xué)者、藝術(shù)家長(zhǎng)期定居于西方,在雙語(yǔ)寫(xiě)作和對(duì)流思維中,對(duì)中國(guó)文化和中國(guó)藝術(shù)有更為科學(xué)、理性和誠(chéng)摯的認(rèn)識(shí)。一個(gè)有趣的現(xiàn)象是,這批人中,因其對(duì)母語(yǔ)有與生俱來(lái)的感情,書(shū)法成了他們的家園之樹(shù)、精神之根,一生堅(jiān)守著書(shū)法和文化的命脈,如林語(yǔ)堂文章中的書(shū)法情結(jié)、張?jiān)屎偷臅?shū)法和詞曲創(chuàng)作。而美國(guó)的蔣彝、法國(guó)的熊秉明對(duì)書(shū)法的堅(jiān)守,則以書(shū)法理論專(zhuān)著的傳播方式,為我們打開(kāi)了一條中西通道。

四是書(shū)法生活的遷移期。海外華人盡管生活方式也融入了西方世界,但是他們的故國(guó)情懷和生活習(xí)俗未曾丟棄。尤其,近些年隨著西方文化某些弊端的出現(xiàn),中華文化的和合思想頗顯悠長(zhǎng),海外華人聚居地的移民文化,生活場(chǎng)景大有古風(fēng)。各地“唐人街”的中華民俗發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng),推陳出新,書(shū)法生活氣息濃郁,貼對(duì)聯(lián)、掛牌匾處處可見(jiàn)。這種生活化的宣傳更能傳輸出中華文化的氣脈,與西方文化交相輝映。方面,表明中華文化在異域有堅(jiān)韌的生命力;另一方面,說(shuō)明西方人對(duì)東方文化的大度兼容。

五是書(shū)法西進(jìn)的自覺(jué)期。大陸改革開(kāi)放初期,思想解放,觀念更新,西方思潮和一些研究方法激活了人們的思想。此時(shí)主要是拿來(lái)期,中國(guó)書(shū)法在理念上對(duì)傳統(tǒng)有所突破,各種藝術(shù)實(shí)踐百花齊放,現(xiàn)在看來(lái),主要是在理論和創(chuàng)作上做了儲(chǔ)備。三十多年來(lái),中國(guó)書(shū)法經(jīng)歷了從復(fù)興發(fā)展到立體拓展的過(guò)程,學(xué)科建設(shè)不斷完善,理論研究日趨深入,創(chuàng)作現(xiàn)象異彩紛呈。進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái),中西交流日益頻繁,文化輸出勢(shì)在必行,在文化強(qiáng)國(guó)的建設(shè)中,書(shū)法自覺(jué)擔(dān)負(fù)起了國(guó)家文化發(fā)展的任務(wù),可謂到了真正意義上的書(shū)法西進(jìn)自覺(jué)期。

前四個(gè)階段,其特征主要體現(xiàn)在書(shū)法隨文化、生活方式和別的藝術(shù),如文學(xué)、繪畫(huà)、戲劇等附庸西行,從最后的現(xiàn)階段來(lái)看,隨著綜合國(guó)力和國(guó)際地位的提升,強(qiáng)大的國(guó)家背景為書(shū)法藝術(shù)的西進(jìn)提供了機(jī)遇,出現(xiàn)從“文化拿來(lái)”到“文化輸出”的轉(zhuǎn)化。

我們?cè)趯W(xué)習(xí)西方先進(jìn)文化的同時(shí),也應(yīng)該奉獻(xiàn)自己的優(yōu)秀文化,互動(dòng)、共知、并享人類(lèi)智慧的結(jié)晶才是大國(guó)風(fēng)范。故而,在全球化語(yǔ)境下,我們談?wù)撝袊?guó)書(shū)法的“西進(jìn)之路”,盡管有些姍姍來(lái)遲,但也正當(dāng)其時(shí),猶未晚也,而且前景會(huì)必然越來(lái)越樂(lè)觀。

書(shū)家最終拼學(xué)養(yǎng)

□胡西淳

與書(shū)家接觸,他們談的最多的是臨帖感受,感慨最多的是筆墨功夫,敬佩最多的是書(shū)法風(fēng)格,跺足捶胸的是自己的時(shí)運(yùn)。因?yàn)槭呛糜眩吹谜媲校赖准?xì),更知道其所長(zhǎng),不便直接說(shuō)破的,也是人不愿接受的,是這句:書(shū)家最終拼學(xué)養(yǎng)。這里說(shuō)的學(xué)養(yǎng),不僅僅指專(zhuān)業(yè)知識(shí),是世界文化藝術(shù)視野,是人類(lèi)藝術(shù)精華的汲取。

許多書(shū)家常年日課法帖,臨池不輟,對(duì)《中國(guó)書(shū)法史》《書(shū)法正傳》《金石學(xué)》《古代字體論稿》《中國(guó)書(shū)法論著辭典》及歷代碑帖、古代詩(shī)詞典籍更是批閱累讀。然而用他們的話講,已到瓶頸,不知往哪里使勁,探索不自信,停滯不甘心,漸漸低落的是情緒。

如今,在各類(lèi)書(shū)法展、書(shū)法市場(chǎng)上,有一種無(wú)形的競(jìng)賽。比試的內(nèi)容往往不是書(shū)法成色,而是比名氣、比職務(wù)、比山頭、比后裔、比師承、比潤(rùn)格、比一時(shí)的受眾和青睞……這些“比”,有時(shí)讓藏家驚喜,有時(shí)讓買(mǎi)家驚悚,更多的時(shí)候是讓真正的書(shū)家困惑。因?yàn)樾惺匈u(mài)出天價(jià)的,不是藝術(shù)精粹;遭人熱捧的,不是藝術(shù)真人。

這些不大正常的現(xiàn)象讓許多書(shū)家、學(xué)子不知所措,不知自己下一腳朝哪里邁。冷眼看去,困擾書(shū)壇的不是書(shū)家不努力不作為,而是書(shū)家視野的狹窄或混沌,是書(shū)家學(xué)養(yǎng)的不足和缺失。

這些年來(lái),各級(jí)別“書(shū)法家”如雨后春筍般出現(xiàn),這本身就是個(gè)誤會(huì)。閱覽各代書(shū)家先賢,書(shū)家誕生與生長(zhǎng),不會(huì)像如今這樣密集。透過(guò)先賢書(shū)法作品,首先看到的是他們豐厚的學(xué)養(yǎng),而后細(xì)品留下的書(shū)法精品,感悟多多。這些書(shū)法精華多是性情所致,或江河流淌,或一路狂草;或低吟淺唱,或縱筆高歌;或酒酣恣意,或悲憤疾書(shū)。點(diǎn)畫(huà)間不僅讀出筆墨曠達(dá),功力非凡,更是豐沛文采展露和鋪張。再有,就是他們往往主業(yè)竟不是書(shū)寫(xiě),而且沒(méi)拿書(shū)寫(xiě)當(dāng)作一種行當(dāng)。

是否可以這樣理解:文化視野開(kāi)闊后,學(xué)養(yǎng)豐沛后,再鉆研書(shū)藝,事半功倍。這樣想,例證便紛紛閃出。

錢(qián)鐘書(shū)先生學(xué)貫中西,被譽(yù)為“文化昆侖”,唯一的一部長(zhǎng)篇小說(shuō)《圍城》也讓他成為小說(shuō)巨匠。而宏大的《管錐編》更是他標(biāo)志之作,用典雅文言寫(xiě)成,近130萬(wàn)字,其中大量引用英、法、德、意、西原文,是先生研讀《周易正義》《毛詩(shī)正義》《左傳正義》《史記會(huì)注考證》《老子王弼注》《列子張湛注》《焦氏易林》《楚辭洪興祖補(bǔ)注》《太平廣記》《全上古三代秦漢三國(guó)六朝文》這十種古籍時(shí)所作的札記和隨筆的總匯。書(shū)中引述4000位著作家的上萬(wàn)種著作中的數(shù)萬(wàn)條書(shū)證,所論除了文學(xué)之外,還兼及幾乎全部的社會(huì)學(xué)科、人文學(xué)科。先生以這樣的學(xué)養(yǎng),來(lái)“養(yǎng)”自己的書(shū)法,不經(jīng)心也出境界。錢(qián)鐘書(shū)的行草書(shū)法主要得自“二王”,參以蘇黃,其書(shū)結(jié)體豐腴、線條靈動(dòng)瀟灑,如行云流水。先生手稿手札,疏密有致,有法有度,揮揮灑灑,毫無(wú)拘泥,無(wú)意追求書(shū)法效果,卻自然天成。先生寫(xiě)的條幅掛在任何大級(jí)別的書(shū)法展上,和那些大師并肩毫不遜色。

著名翻譯家傅雷先生更是無(wú)意于書(shū),他畢生致力于譯介西歐文學(xué)名著,尤以移譯巴爾扎克及羅曼·羅蘭的小說(shuō),最為膾炙人口了。傅雷先生100多封家書(shū),基本都以毛筆書(shū)寫(xiě),數(shù)千字也是蠅頭恭楷,一路寫(xiě)來(lái)形神不散。他不但以毛筆寫(xiě)中文,也可寫(xiě)英文法文,雖為洋文,而同樣具有書(shū)法之美。輕重徐疾,線條粗細(xì)變幻,寫(xiě)得煞是瀟灑流暢。傅雷先生的書(shū)法取法《洛神賦》,但落墨豐腴,捺腳厚重,大有唐人寫(xiě)經(jīng)之趣味。據(jù)楊絳回憶說(shuō),傅雷和錢(qián)鐘書(shū)一起談書(shū)論道時(shí),兩人都有對(duì)書(shū)法的喜好,錢(qián)鐘書(shū)忽發(fā)興致用草書(shū)抄筆記,傅雷則臨摹《十七帖》而遣興。兩位現(xiàn)代大學(xué)人的書(shū)法擺在那兒,當(dāng)今那些被熱捧的書(shū)家見(jiàn)識(shí)后,也不得不承認(rèn),這二人不以書(shū)家自居,卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)許多書(shū)家之筆墨,他們無(wú)意張揚(yáng),而著述學(xué)養(yǎng)早成為一代人的楷模。

中國(guó)書(shū)法家當(dāng)然要深度鉆研傳統(tǒng)文化,研究中國(guó)的氣派和特色,當(dāng)然要扎入書(shū)齋,但是否該學(xué)學(xué)二位先生,有些國(guó)際視野,對(duì)外國(guó)的音樂(lè)、繪畫(huà)、建筑、文學(xué)、雕塑、舞蹈有所瀏覽和關(guān)注?這些外來(lái)藝術(shù)不知哪一類(lèi)基因會(huì)觸發(fā)書(shū)家靈感,讓你升華,會(huì)讓你破除瓶頸,走向嶄新和開(kāi)闊。

強(qiáng)調(diào)書(shū)家學(xué)養(yǎng)非是詆毀書(shū)家筆墨的功夫,真正的書(shū)家一生都要磨礪纖毫,攻克諸多書(shū)藝層面的關(guān)隘。但一味在技術(shù)技能領(lǐng)域使勁,就多了匠人的氣質(zhì),少了學(xué)識(shí)的滋養(yǎng)。道理十分淺顯,可又有多少人動(dòng)心而為呢?

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:書(shū)法家 是否要讀 外國(guó)書(shū)

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅